本記事は、2024年6月に最新情報を更新しました。

初心者のBさん

節税対策をしたい。

あなたもこのようなお悩みを感じていませんか?

このような悩みは、多くの人が直面する悩みです。

こんにちは、イマカラです。

小規模企業共済は、個人事業主や小規模な企業のオーナーが

将来のために安心して資金を貯めることができる制度です。

個人事業主として働く方々が、自分のビジネスや将来にどのような影響をもたらすかを理解することで、より良い選択ができるようになります。個人事業主としての働き方には、独自の利点と課題があります。これらをしっかりと理解し、適切な戦略を立てることが、ビジネスの成功と将来の安定に繋がります。

本記事では、小規模企業共済に加入するメリットとデメリットをを解説します。

目次

小規模企業共済とは

小規模企業共済は、小規模企業の経営者や役員、個人事業主が、老後や廃業、死亡などに備えて、毎月一定額の掛金を積み立てる共済制度です。

中小企業基盤整備機構が運営しており、約162万人が加入しています。

小規模企業共済に加入する3つのメリット

小規模企業共済のメリットを、初心者にもわかりやすく解説します。

節税効果がある

小規模企業共済の掛金は、全額所得控除の対象となります。

共済金を受け取れる

退職や廃業、死亡などの際に、共済金を受け取ることができます。

事業資金の貸付を受けられる

一定の条件を満たせば、事業資金の貸付を受けることができます。

小規模企業共済の加入資格とは?

以下のいずれかの条件を満たす場合、小規模企業共済への加入が可能です。

小規模企業共済の月額の掛金は?

小規模企業共済の制度では、毎月の掛け金を自分で決めることができます。この掛け金は500円単位で設定可能で、最低1,000円から最大70,000円まで毎月積み立てることができます。収入が増えた時には、掛け金を増やすこともできるため、収入に合わせて柔軟に調整することが可能です。

掛け金は税金の計算で控除されるため、所得が高くなるほど節税効果が大きくなります。例えば、毎月70,000円を積み立てた場合、年間で84万円の税金が控除されます。

支払い方法は、毎月払い、半年ごとの払い、または年間一括払いから選ぶことができ、途中で支払い方法を変更することもできます。さらに、次の年分の掛け金を前もって全額払うことも可能です。ただし、所得控除を受けられるのは最大で一年分(84万円)までなので、その点は注意が必要です。

※ 経営の業績悪化などで掛金を払うのが困難になった場合、

一時的に支払いを停止する「掛け止め」も可能です。

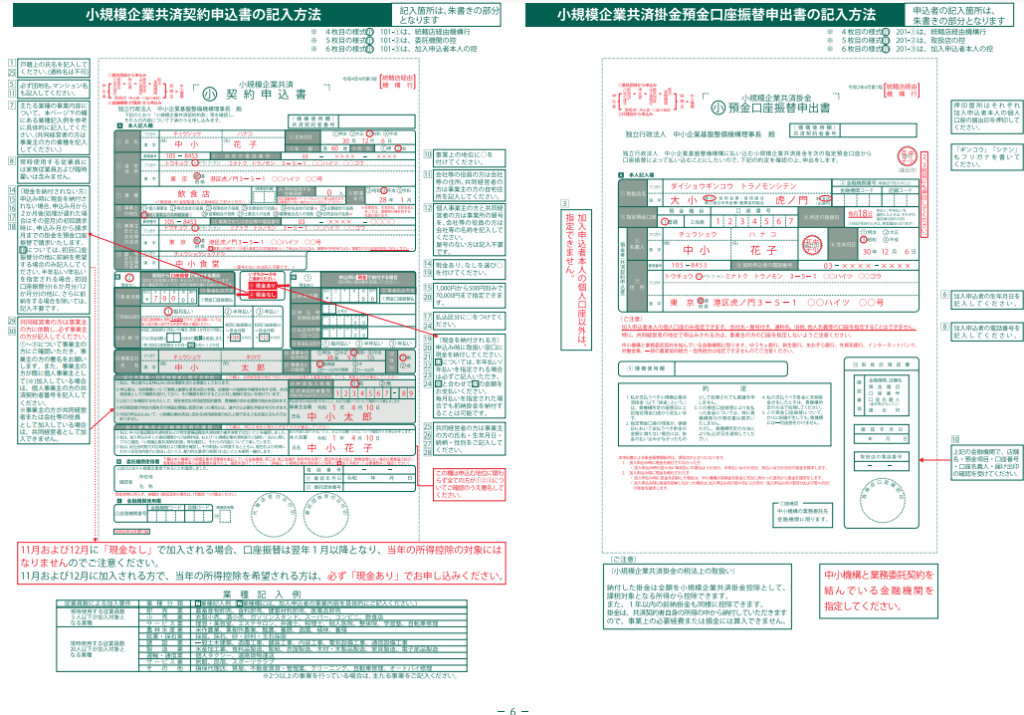

小規模企業共済の加入手続きの流れ

小規模企業共済の加入手続きは、3つの主要なステップに分けられます。

加入書類の準備

- 契約申込書

- 事業の登記簿謄本

- 個人事業主の場合は住民票

- 会社役員の場合は役員登記事項証明書

- 本人確認書類(運転免許証など)

加入窓口への提出

- 委託団体

商工会、商工会議所、中小企業団体中央会、事業協同組合、青色申告会

損害保険ジャパン株式会社、アクサ生命保険株式会社

- 代理店

都市銀行、信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、信用金庫、信用組合

商工組合中央金庫、農業協同組合(34都道府県)

中小機構からの通知

加入手続きが完了すると、中小機構から「加入通知書」が送付されます。この書類には、共済番号や支払い方法など、重要な情報が記載されていますので、紛失しないよう注意して保管してください。

小規模企業共済の解約方法

小規模企業共済を解約する場合、次の手順に従う必要があります。

解約手続きに必要な書類を準備する

- 共済契約締結証書

- 解約請求書

- マイナンバー(個人番号)確認書類(解約手当金が100万円以下の場合不要)

- 本人確認書類(運転免許証など)

解約請求書に必要事項を記入する

解約請求書には、自分の名前、住所、共済番号、解約する理由などを書く必要があります。もし書き方がわからない場合は、中小機構のコールセンターに電話して、相談することができます。

必要書類を中小機構へ送付する

必要な書類は、中小機構に送る必要があります。書類を送る時は、簡易書留や書留で送ることをお勧めします。これは、書類が確実に届くようにするためです。

書類の送り先は↓↓

〒100-8036

東京都千代田区霞が関1丁目1番1号

独立行政法人中小企業基盤整備機構 共済部 宛

この住所に書類を送ってください。

中小機構からの通知

解約手続きが終わると、中小機構から「解約通知書」という書類が送られてきます。この通知書には、いつ解約が完了したか、解約手当金が振り込まれる銀行口座の情報などが書かれています。大事な情報が含まれているので、この書類は失くさないように大切に保管してください。

解約手当金は、これまでに納めた掛金に基づいて計算される金額です。

解約手当金の計算方法は以下のようになります。

- 加入期間が20年未満の場合: 解約手当金は、納めた掛金の合計額に、解約する月数を240ヶ月で割った数を掛けて計算します。

- 加入期間が20年以上の場合: 解約手当金は、納めた掛金の合計額に、経過年数に応じて加算される金額(経過年数加算額)を足して計算します。経過年数加算額は、加入期間や納めた掛金の額によって変わります。

つまり、解約手当金は、あなたが共済にどれだけ長く加入していたかと、どれだけ掛金を納めたかによって決まる金額です。

共済金の返戻率

各共済事由によって受け取れる共済金の金額の割合(返戻率)が異なります。

| 納付年数 | A共済事由 | B共済事由 | 準共済事由 |

| 5年 | 103.6% | 102.4% | 100.0% |

| 10年 | 107.6% | 105.1% | 100.0% |

| 15年 | 111.7% | 107.8% | 100.0% |

| 20年 | 116.1% | 110.8% | 100.0% |

| 30年 | 120.8% | 117.0% | 100.0% |

納付年数が長くなれば長くなるほど受け取れる共済金の金額(返戻率)が上がります。

例:毎月1万円の掛金を15年間納付後、事業の廃止によって共済金を受け取る場合

- このケースでは、共済事由は「A共済事由(共済金A)」となり、15年間の掛金総額は180万円。

180万円に対して、返戻率111.7%になるので、約201万円の共済金(退職金)が受け取けとることができます。

また、毎月1万円を15年間積み立てることで、21万円を上乗せして受け取れるということになります。

注意点

共済事由が「解約事由(解約手当金)」になった場合、納付月数が20年未満の場合、解約手当金の額は掛金総額(今まで掛け金を積み立てた金額)を下回りますので、任意解約だけはしないようにしましょう!

まとめ

小規模企業共済制度は、小規模な事業主や役員が老後や予期せぬ事業の中断などに備えて設けられた共済制度です。加入することで節税効果を享受しながら、必要な時に共済金や事業資金の貸付を受けることが可能です。加入資格は限られており、運用益が不確定な点も考慮する必要がありますが、事業の安定と将来の不安を軽減する有効な手段となり得ます。

初心者のAさん

老後の生活資金が不安。